Ahondando en la compartición territorial de mando, que bien podría ser la de los tres poderes que teorizó Montesquieu —y que Llarena compendió en una reinterpretación del término golpista—, siempre sin menoscabo para la leona con greñas del congreso capitalino, me he permitido el lujo de superponer estos garabatos del itinerario cultural errante, en el afán de repartir la presión demográfica desde la solidaridad intermunicipal o federalidad bien entendida, puesto que, sin conexión y como se ve, se corta toda comunicación ciudadana. En la propuesta federal de Izquierda Unida, muy válida como punto de partida, se habla de federación de municipios, leyes de (grandes) ciudades y de revisión de las competencias con la administración central, el ministerio del Interior en el caso de las policías locales —a la fuerza cansadas de hacer de paraguas.

La viabilidad mal entendida, la económica por pelotas, vertebrada claramente ahora en el Iber, espera una respuesta alternativa que emane del pueblo, no de las instituciones, y menos de la monarquía. Aguarda que los brotes alumbren una ordenación en lugar de que sigan haciéndolo los libros parroquiales de los juristas de Dios, para hacer navegable la totalidad de la península —Fuenteelmonje, en Castilla la Vieja, es buena referencia, con el ingreso forzoso en el partido judicial de la villa de Almazán bajo el liberalismo de los absolutistas felones—, eludiendo en la medida de lo posible tanto los hacinamientos como los embotellamientos. El arraigo de costumbres en las zonas despobladas, ahora rurales y antes transitadas por calzadas del interior, culmina con los desalojos orquestados en las ciudades por vecinos con desempeño económico propio, aunque ejecutados por funcionarios públicos.

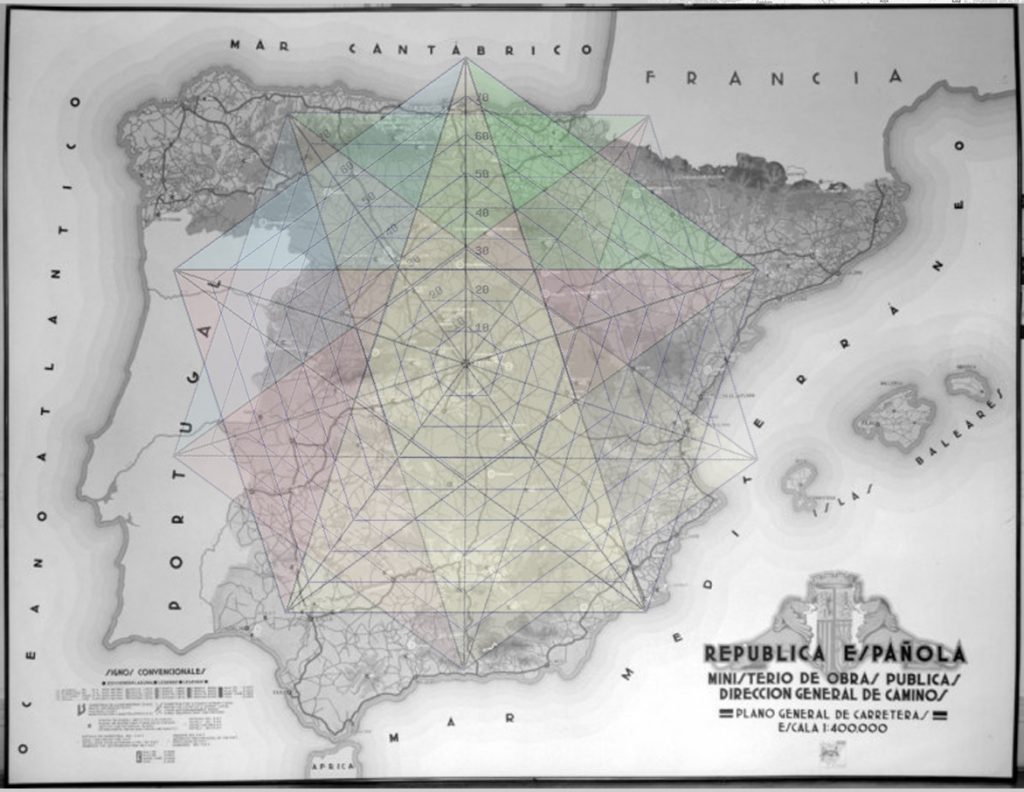

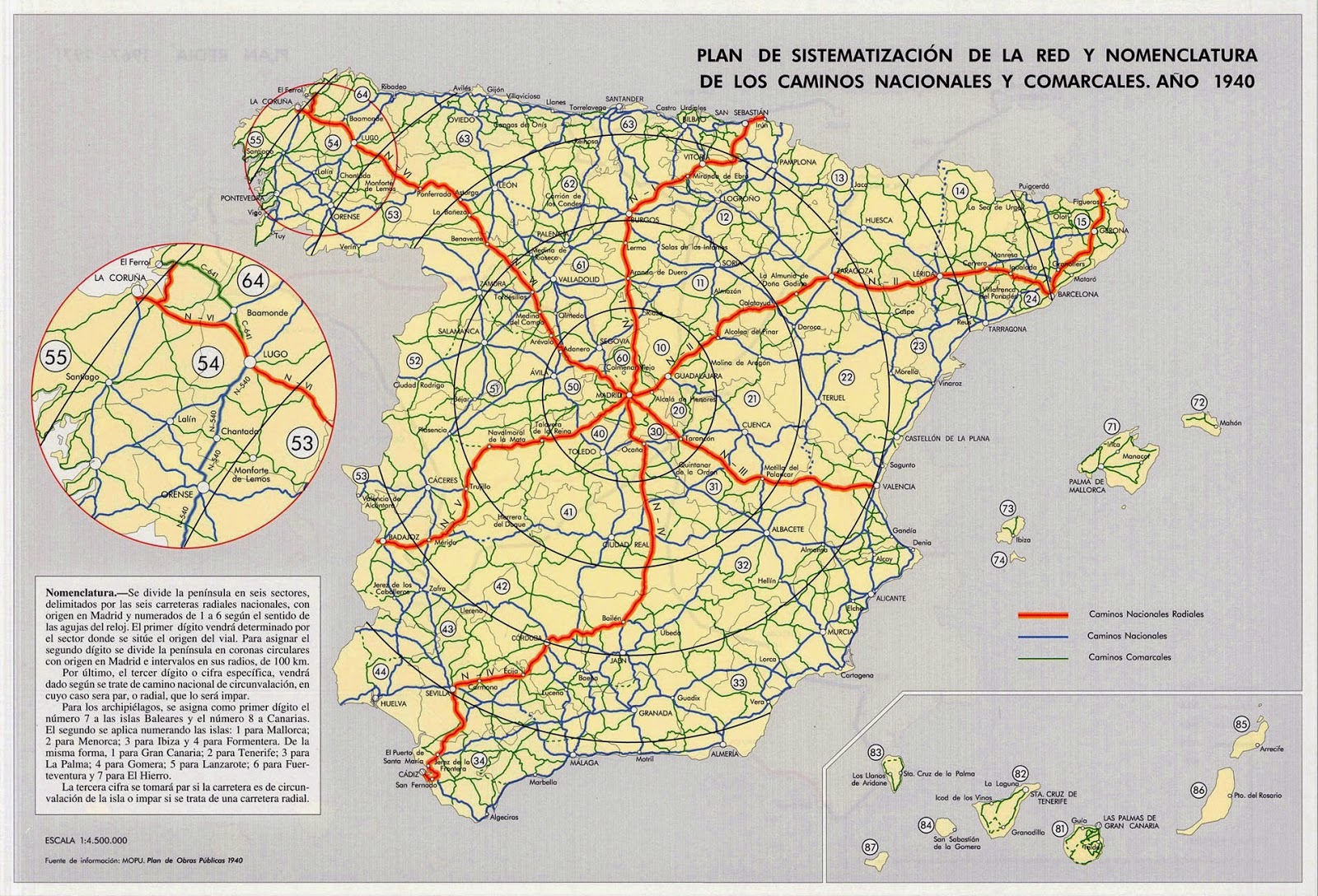

Por todo ello, cabe reconsiderar una armonización (ligada a la representatividad parlamentaria y a la distribución poblacional) de la estructura radial de la red de carreteras —la simetría áurea u ordenación divina de la estrella pitagórica puede servirnos de referencia—, rescatando la olvidada transversalidad de la cuenca del Duero que comunicaba con el valle del Ebro, para conducir a Roma (y Cartago) las ofertas peninsulares.